【はじめに】

ご家族が亡くなられた後、準備するものの一つに「位牌(いはい)」があります。位牌は故人のことを思い感謝する「気持ちをかたち」に表すのに一番身近な仏具のひとつです。長く手を合わしていく「本位牌(ほんいはい)」は、心を込めて大切に選びたいです。

しかし、多くの方にとって位牌を作るのは初めての経験。「いつまでに作るの?」「種類がたくさんあって選べない」「どうやって注文するの?」といった、たくさんの疑問や不安があるかと思います。

スギ

スギご安心ください。この記事では、長年仏具に携わってきた専門家として、本位牌に関する全ての知識を、誰にでも分かるように、順を追って丁寧に解説していきます。

この記事を読み終える頃には、あなたにぴったりの本位牌を選び、スムーズに準備を進める自信がついているはずです。

【重要:浄土真宗本願寺派と真宗大谷派の方へ】

浄土真宗本願寺派(お西)、真宗大谷派(お東)の宗派は、原則として「位牌」を使用しません。

代わりに「過去帳」または「法名軸」を使用します。位牌と同じように、仮位牌がある場合は四十九日までに準備し、文字入れはお寺様または近しい方で記入します。

浄土真宗で位牌を作らない詳しい理由や、代わりのお道具については、こちらの記事で解説しています。

[⇒ 浄土真宗で位牌が不要な本当の理由|過去帳と法名軸とは?]

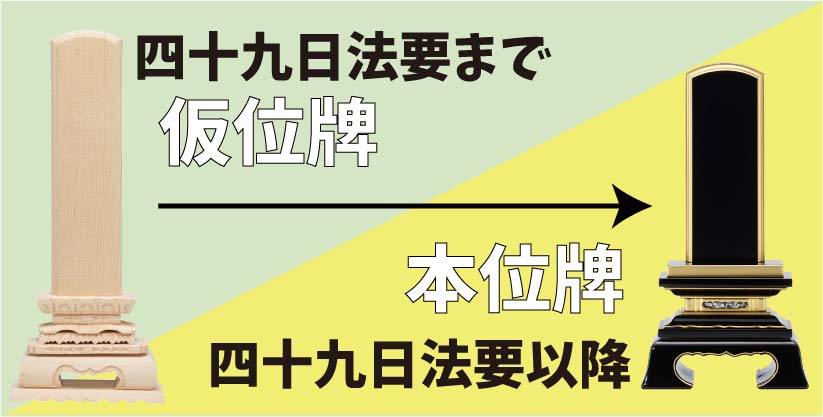

本位牌とは?白木位牌との大切な違い

まず最初に、混同されがちな「本位牌」と「白木位牌(しらきいはい)」の違いについて理解しておきましょう。

白木位牌(仮の位牌)

白木位牌は、ご逝去から四十九日法要までの間に、祭壇に安置するための仮の位牌です。白木で作られたシンプルなもので、葬儀の際にお寺様(導師)が戒名などを書き入れます。仏弟子になった証として戒名を書いていただきます。

本位牌(本番の位牌)

本位牌は、四十九日法要を終えた後、長くお仏壇に安置していくための位牌です。黒い漆塗りのものや、美しい木目のものなど、様々なデザインがあります。四十九日法要の際に、お寺様によって白木位牌から本位牌へと移す「開眼供養(かいげんくよう)」の儀式が行われます。

【プロの視点:魂入れ?開眼供養?】

開眼供養(かいげんくよう)のことをよく「魂入れ」と聞きますが、私たちの理念として、本当の意味で魂を入れたりすることはありません。即ち、正式にはこの言葉は使用しません。「魂入れ」と言った方が伝わりやすかったりしたことから、この言葉が浸透して残っています。

この儀式の費用や、当日の流れについて詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

[⇒【位牌の魂入れ・魂抜き】現役仏具店員が解説!費用や当日の流れ]

本位牌はいつまでに作る?準備の時期と流れ

本位牌の準備は、四十九日法要に間に合うように進めるのが一般的です。

位牌は、注文してから完成までに通常2週間前後かかります。そのため、慌てないように、ご逝去から2〜3週間以内には注文を済ませておくと安心です。

【準備の基本的な流れ】

- 葬儀後〜: どんな位牌にするか検討を始める

- ご逝去後2〜3週間: 仏具店で位牌を注文する

- 四十九日法要の数日前: 完成した位牌を受け取る

- 四十九日法要: 法要の際に、お寺様に開眼供養をしてもらう

- 法要後: 白木位牌はお寺様に引き上げてもらい、本位牌をお仏壇に安置する

【コラム】お盆やお彼岸に位牌を作る方も多い理由

四十九日以外にも、初盆や一周忌、お彼岸のタイミングで本位牌を新調・作り替えされる方も多くいらっしゃいます。親族が集まるこの機会は、ご先祖様への感謝を形にする、とても良い機会だからです。

[⇒【初盆の位牌】は必要?専門家が語る、その本当の意味と準備の全手順]

[⇒【お彼岸の完全ガイド】いつ?何する?意味と作法、お供えの基本を専門家が解説]

本位牌の主な種類と選び方の3つのポイント

本位牌には様々な種類があります。ここでは代表的な3つのタイプと、選ぶ際のポイントをご紹介します。

【プロの視点】

位牌は長く手を合わせていく仏具になるので、国産品の物がおすすめです。海外製と比べると、やはりクオリティーと経年劣化の度合いが違ってきます。

1. 塗り位牌(ぬりいはい)

最も伝統的で、多くの方に選ばれているのが「塗り位牌」です。松材やヒバ材などの木地に、黒い漆を何層にも重ねて塗り、金粉や金箔で装飾が施されています。重厚で格調高い雰囲気が特徴です。

- 特徴: 伝統的、高級感がある

- 価格帯: 2万円〜

伝統的な漆塗りの位牌について、さらに詳しく知りたい方はこちら。

[⇒伝統と格式をまとう「塗り位牌」、その価値と選び方の全知識]

2. 唐木位牌(からきいはい)

黒檀(こくたん)や紫檀(したん)といった、硬く木目が美しい高級木材(唐木)を使って作られた位牌です。木の温かみと重厚感を兼ね備えており、どんなお仏壇にも合わせやすいのが魅力です。

- 特徴: 木目が美しい、耐久性が高い

- 価格帯: 1.5万円〜

黒檀や紫檀などの銘木を使った位牌については、こちらで深掘りしています。

[⇒【唐木位牌の全知識】黒檀・紫檀から春慶塗りまで。材質の種類と選び方を完全ガイド]

3. モダン位牌(現代位牌)

現代のライフスタイルや、家具調のモダンな仏壇に合わせてデザインされた新しいタイプの位牌です。クリスタル製のものや、色鮮やかなデザイン、丸みを帯びたフォルムなど、自由な発想で作られています。

- 特徴: おしゃれ、リビングにも馴染む

- 価格帯: 1.5万円〜

現代のリビングに合う、おしゃれなデザインをお探しの方は、こちらの記事もどうぞ。

[⇒【モダン位牌】リビングに合うおしゃれなデザイン10選]

◆「最近では、お位牌の横にお手入れが簡単なプリザーブドフラワーの仏花を飾る方も増えています。」

【選び方のポイント】

- お仏壇のデザインに合わせる: 既にお仏壇がある場合は、その雰囲気と合わせるのが基本です。

- ご先祖様の位牌に合わせる: 既にご先祖様の位牌がある場合は、そのデザインや大きさと揃えると、お仏壇の中に統一感が生まれます。

- 位牌選びに迷ったら: 故人を思う気持ちをかたちにするイメージで選び、「これが立派だ」と思うものを選ぶと失敗や後悔がありません。

【実践】本位牌の作り方・注文の具体的な5ステップ

では、実際に本位牌を注文する際の具体的な手順を解説します。

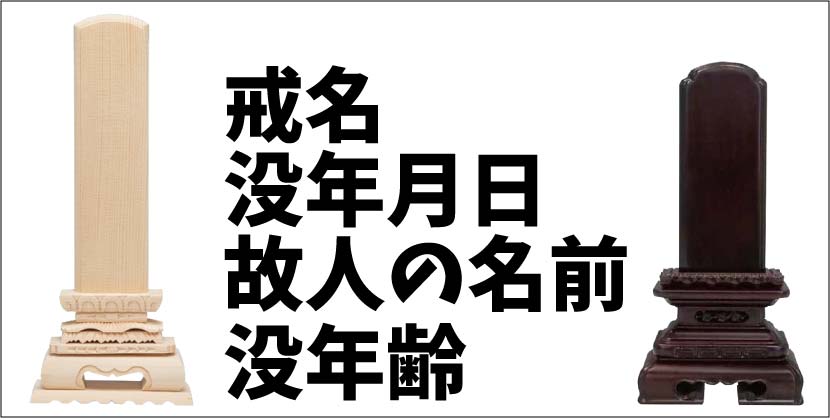

ステップ1:位牌に入れる文字(梵字・戒名など)を確認する

まず、位牌に彫る文字情報を正確に準備する必要があります。通常は、白木位牌に書かれている内容をそのまま書き写します。

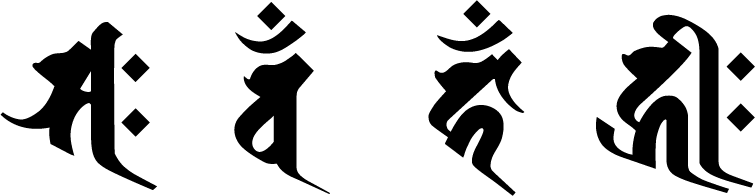

- 梵字(ぼんじ): 仏様を表す文字。白木位牌の一番上に書かれています。※天台宗、真言宗、浄土宗で主に書かれています。(本位牌には、天台宗、真言宗のみです)

- 戒名(かいみょう): 故人に授けられる仏弟子としてのお名前。

- 没年月日(ぼつねんがっぴ): 故人が亡くなられた年月日。

- 俗名(ぞくみょう): 生前のお名前。

- 行年(ぎょうねん)または享年(きょうねん): 亡くなられた時の年齢(満年齢、数え年はお寺様によって違います)。

これらの情報を、スマートフォンで写真を撮るか、メモして正確に保存しておきましょう。

ステップ2:位牌のサイズとデザインを選ぶ

前の章で解説した種類を参考に、どの位牌にするかを選びます。サイズは「寸(すん)」で表され、1寸は約3cmです。ご先祖様の位牌に合わせて選ぶと安置した時のバランスが整います。

【プロ目線の補足】

置き場所に合ったものを選ぶのが大前提です。引っ越しや仏壇の買い換えで、置き場所が変わった場合などは、その場所に合わせて選ぶことも大事です。そして、今までのお位牌も作り替えて問題ありません。

ステップ3:仏具店やオンラインストアで注文する

準備した情報をもとに、仏具店やオンラインストアで注文します。近年は、実店舗だけでなくオンラインで手軽に注文できるお店も増えています。

[⇒ 位牌の値段はなぜ違う?費用相場と、価格を抑える3つのポイント]

ステップ4:文字のレイアウトを確認し、製作を依頼する

注文すると、お店から文字の最終的なレイアウト案が送られてきます。この段階で誤字脱字がないか、必ず最終確認をしてください。 問題がなければ、製作を依頼します。文字入れをしてからの変更はできませんのでご注意ください。

ステップ5:完成した位牌を受け取る

製作期間(約2週間)を経て、完成した位牌を受け取ります。これで四十九日法要の準備は万端です。

【プロ目線の補足】

受け取った本位牌は、四十九日法要までは箱に入れてしまっておきます。四十九日までは白木位牌のみで手を合わせていきます。

【Q&A】本位牌に関するよくある質問

- Q1. 費用はどれくらいかかりますか?

- A1. 位牌の種類や大きさによりますが、一般的には1.5万円〜6万円程度が相場です。文字彫りの料金が含まれている場合と、別途必要な場合がありますので、注文時に確認しましょう。

- Q2. 四十九日法要が終わった後、白木位牌はどうすればいいですか?

- A2. 白木位牌の役目は終わりますので、お世話になったお寺様にお渡しして、引き上げていただくのが一般的です。

まとめ:気持ちをかたちに!故人に対する一番大切な仏具

本位牌は、故人に対しての気持ちを一番に表すことができる仏具です。私たちが故人のことを思い手を合わせるためには大切で必要不可欠です。この記事で解説した流れに沿って準備を進めれば、決して難しいことはありません。

一番大切なのは、故人を偲び、感謝する気持ちです。その想いを「かたち」にするお手伝いとして、この記事がお役に立てれば幸いです。

追記この記事を読んでも解決しない疑問や、あなただけの特別なご事情に関するお悩みがありましたら、どうぞご遠慮なくお問い合わせください。あなたの気持ちに寄り添い、最適な「かたち」を見つけるお手伝いをさせていただきます。 → お問い合わせページ

おすすめ記事 → おすすめのモダン位牌を見てみる

コメント

コメント一覧 (9件)

[…] ▼「どんな種類があるか、まず全体像を知りたい」というあなたへこちらの記事で、本位牌の全種類を詳しく解説しています。⇒【本位牌の完全ガイド】種類・選び方から作り方まで仏具店員が全解説 […]

[…] ご安心ください。それは、故人様の四十九日法要に向けて「本位牌」を準備する、大切な始まりの合図です。 […]

[…] [⇒【本位牌の完全ガイド】種類・選び方から作り方まで仏具店員が全解説… […]

[…] ⇒【本位牌の完全ガイド】種類・選び方から作り方まで仏具店員が全解説 […]

[…] お彼岸という、ご親戚一同が集まり、ご先祖様への想いが最も高まる、この素晴らしい機会に、故人のための「かたち」であるお位牌を準備し、みんなで手を合わせることができたら、それは何よりの供養になるからです。もし、まだ本位牌がなく、準備を迷われているなら、お彼岸は最高のタイミングの一つと言えるでしょう。[⇒【本位牌の完全ガイド】種類・選び方から作り方まで仏具店員が全解説…[⇒【モダン位牌】リビングに合うおしゃれなデザイン10選] […]

[…] ⇒【本位牌の完全ガイド】種類・選び方から作り方まで仏具店員が全解説 […]

[…] […]

[…] また、故人を弔う一番のイベントが「葬儀」、次に大きいイベントが「初盆」です。そのビッグイベントに、故人を想う気持ちを一番形にできる本位牌を準備するのを強くおすすめします。[⇒【本位牌の完全ガイド】種類・選び方から作り方まで仏具店員が全解説… […]

[…] ▼イメージを固めたい方はこちら[⇒リビングに合うおしゃれな「モダン位牌」10選を見る][⇒種類を詳しく知りたい方は『本位牌の完全ガイド』へ]▼【職人推薦】ネットで買える「最高品質の国産位牌」を知りたい方はこちら[⇒【職人が語る】江戸草葉の位牌レビュー(国産・本物)] […]