【はじめに】その「当たり前」、本当に必要ですか?

「戒名は高額だけど、ないとダメなのかな…」

「立派な仏壇を置くスペースなんてないし…」

「正直、法事って面倒くさい…」

ご先祖様を大切に想う気持ちはあるけれど、古くからの慣習に疑問を感じたり、経済的な負担に悩んだり…。仏事に対して、そんな風に複雑な気持ちを抱えている方は、決して少なくありません。

こんにちは。「仏具の教科書」のスギです。

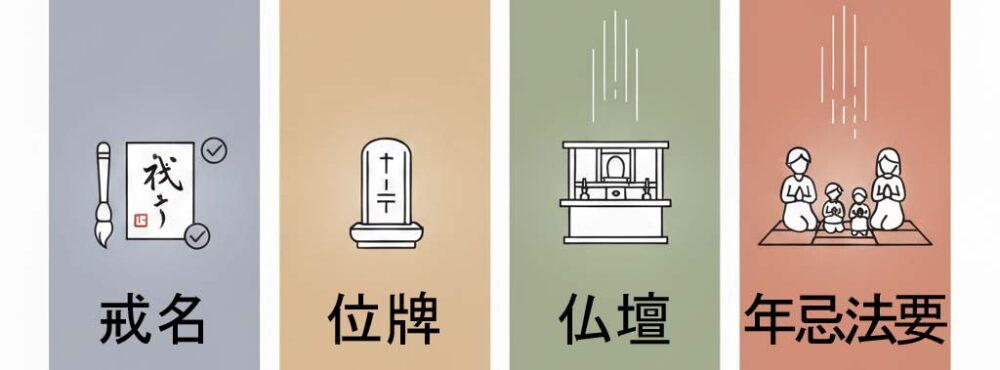

この記事では、そんなあなたのモヤモヤを解消するために、「なぜ戒名や位牌、仏壇があり、年忌法要を行うのか?」という根本的な問いに、真っ直ぐお答えします。

結論からお伝えすると、これらの仏事は、すべて「今を生きている私たちのため」にあります。

この記事を読み終える頃には、仏事に対する義務感や不安が、ご先祖様への感謝と、自分自身を見つめるための「前向きな営み」へと変わっているはずです。

1. 驚きの事実。仏事の主役は「生きている人」だった

多くの方が、「仏事は亡くなった人のために行うもの」と考えています。しかし、仏教の教えでは、むしろ逆です。

大切な方の死という、つらく悲しい出来事を「ご縁」として、残された私たちが「より良く生きるため」の学びの機会と捉えるのです。

忙しい毎日の中では、なかなか「命」や「死」、「感謝」について深く考えることはありません。

仏壇に手を合わせ、法事で親族と顔を合わせる。そうした一つひとつの営みは、故人を偲ぶことをきっかけに、私たちが立ち止まって自分自身や家族との繋がりを見つめ直すための、大切な「装置」なのです。

2. 見えない気持ちを「形」にするための道具たち

「気持ちが大切なら、物や儀式は必要ないのでは?」という意見もあります。

それも一理ありますが、私たち人間は、残念ながら目に見えない「想い」や「感謝」を、ずっと心の中に保ち続けるのが苦手な生き物です。

だからこそ、私たちは以下のような『形』あるものを通して、その大切な気持ちを表現し、忘れないようにしているのです。

- 戒名(かいみょう)

- 位牌(いはい)

- 仏壇(ぶつだん)

- 年忌法要(ねんきほうよう)

それぞれが持つ「本当の意味」を、一つずつ見ていきましょう。

3. それぞれが持つ「本当の意味」

【戒名】故人との絆となる、あの世での名前

戒名とは、故人が仏様の弟子になった証として授かる名前です。

この名前があることで、私たちは故人をより身近に感じ、手を合わせる時に心の中で呼びかけることができます。それは、残された者と故人とを結ぶ、大切な絆となります。

▼少し踏み込んだ話:戒名の「金額」はどう考えればいい?

とはいえ、多くの方が悩むのが「金額」の問題でしょう。この非常にデリケートな問題について、少しだけ詳しくお話しします。

- ①「料金」ではなく「お布施」です

まず知っておきたいのは、お寺様にお渡しするお金は、戒名という商品への「料金」ではなく「お布施」だということ。お布施とは、故人を導いてくださったことへの感謝を表す、仏教の修行の一つなのです。 - ②お寺様の活動を支える、という意味もあります

もちろん、お寺様も日々の修行や建物の維持管理、儀式のための準備(高価な法衣や仏具など)に費用がかかります。私たちのお布施が、仏様の教えを未来に繋ぐ活動を支えている、という側面も忘れてはなりません。 - ③「ランク」で故人の価値は決まりません

「院号」や「居士」といったランクで金額が変わることに、疑問を感じるかもしれません。ですが、故人の信仰の深さや人格の価値が、戒名のランクで決まることは決してありません。一番大切なのは、残された私たちがその戒名に手を合わせ、故人を想う心です。 - ④不安な時は、まず「相談」を

もし経済的な事情で不安があれば、正直にお寺様に相談してみてください。「家の事情で少し厳しくて…」と真摯にお話しすれば、向き合ってくださるご住職がほとんどです。菩提寺とは長いお付き合いになります。対話を通して信頼関係を築くことが何より大切です。

【位牌】あなたの想いを届ける「心の拠り所」

位牌は、戒名を記しておくための木の札です。

よく「故人の魂が宿る」と言われますが、これは霊的な意味合いというよりも、「私たちの想いが向かう先、心の拠り所(よりどころ)」と考えると分かりやすいでしょう。

目に見えない故人を想うのは難しいですが、「位牌」という形があることで、私たちはスムーズに感謝の気持ちを向け、対話することができるのです。

▼少し踏み込んだ話:「魂入れ」の本当の意味

新しく位牌を作った際に行う「魂入れ」という言葉。少し怖いイメージがあるかもしれませんが、これはあくまで分かりやすい比喩表現です。

正しくは「開眼供養(かいげんくよう)」と言い、単なる木の札に仏様の魂(智慧の眼)をお迎えし、礼拝の対象として尊いものにする、という意味の儀式です。決して、故人の霊を出し入れするわけではありませんので、ご安心ください。

【仏壇】ご先祖様と繋がる「家の中のお寺」

仏壇は、単にご先祖様を祀る箱ではありません。

中央にはご本尊様(それぞれの宗派の仏様)をお祀りし、その周りにご先祖様がいらっしゃる、いわば「家の中の小さなお寺」です。

ご本尊様とご先祖様の両方に手を合わせることで、私たちは大きな存在に守られていると感じ、日々の感謝を伝え、子どもたちに命の繋がりを教えることができます。

【年忌法要】家族の絆を再確認する「きっかけ」

一周忌、三回忌といった年忌法要。

忙しい現代では準備が大変に感じることもありますが、これも「残された者のため」という視点で見ると、意味が大きく変わります。

法要は、故人を偲ぶという目的がなければ、なかなか集まることのない親族が顔を合わせる絶好の「きっかけ」になります。

故人の思い出を語り合うことで、私たちは「自分は一人ではない」「多くの命の繋がりの中にある」ということを再確認し、明日を生きる力をもらうことができるのです。

4. まとめ:あなたの「気持ちをかたち」で表す

ここまでお読みいただき、ありがとうございます。

戒名、位牌、仏壇、法要…。これら一つひとつが、故人のためだけではなく、残された私たちが穏やかに、そして豊かに生きていくための知恵なのだと、感じていただけたのではないでしょうか。

仏事の本質が分かれば、もう世間の常識や見栄に惑わされる必要はありません。

- 仏壇、仏具の意味を知り、正式に綺麗に飾る。

- 戒名のランクにこだわらず、毎日手を合わせる。

- 法要をきっかけに、家族で故人の思い出を語り合う時間を作る。

大切なのは、感謝の気持ちをどう表すかです。気持ちは目には見えません。だからこそ、その気持ちを表すことができる仏具を綺麗に飾ってもらうことが一番おすすめです。

この記事が、あなたとご家族らしい、心からの供養の形を見つける一助となれば、これほど嬉しいことはありません。

仏事は、生きているあなたのためのものです。

コメント