【はじめに】「お墓と位牌、両方ないとダメですか?」

「立派なお墓を建てたのに、家の仏壇に位牌も本当に必要なの?」

「位牌とお墓って、同じ意味?とちらかだけでいいのでは…..?」

ご先祖様を大切に想う気持ちと、現代の暮らしとの間で、多くの方がこの疑問を抱えています。

スギ

スギこんにちは。「仏具の教科書」のスギです。

この疑問の答えは、位牌とお墓が、故人のためだけにあるのではなく、「残された私たちが、故人とどう向き合うか」という、全く異なる役割を持っていることを理解すると、自然と見えてきます。

この記事では、それぞれの本当の役割を、プロの視点から分かりやすく解説します。

【結論】役割が全く違うので、どちらも大切!でも義務ではありません

まず結論から。

法律で決められているわけではないので、「ないと罰せられる」といった義務ではありません。

しかし、故人を偲び、感謝を伝え、私たち自身の心を整える上で、位牌とお墓はそれぞれに、かけがえのない大切な役割を持っています。

例えるなら、お墓はご先祖様と家族が集う「公の家」、位牌は日々の感謝を映し出す「心の鏡」です。

| お墓 | 位牌 | |

|---|---|---|

| 役割 | ご先祖様と家族が集う「公の家」 | 日々の感謝を映し出す「心の鏡」 |

| 祀る対象 | お骨(身体・ルーツの象徴) | 戒名(故人の象徴・心) |

| 場所 | 霊園・お寺(家の外) | 自宅のお仏壇(家の中) |

| 向き合う頻度 | 年に数回(お盆・お彼岸など) | 毎日 |

それぞれを詳しく見ていきましょう。

お墓の役割|ご先祖様と家族が集う「公の家」

お墓とは、故人のお骨を納める場所であり、ご先祖様との物理的な繋がりの証です。

お盆やお彼岸に家族みんなでお墓参りに行くことで、私たちはご先祖様からいただいた「命と知恵」に改めて気づかされ、感謝することができます。

その意味で、お墓はご先祖様という共通のルーツを持つ親族が、年に数回集まる「公の家」のような役割を果たし、「私たちは大きな繋がりの中にあるんだ」ということを再確認させてくれる場所なのです。

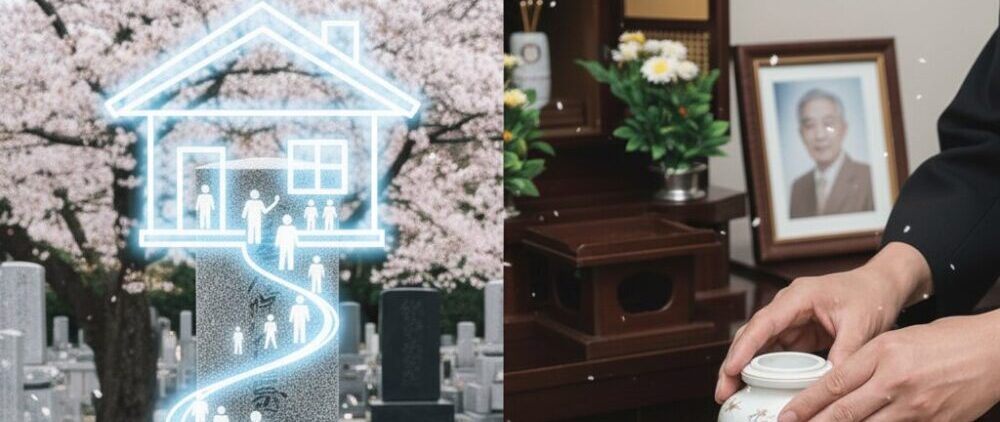

位牌の役割|感謝の気持ちを映し出す「心の鏡」

位牌とは、故人を敬い、感謝の気持ちを「かたち」に表すことができる、最も身近な仏具です。位牌を作るという行為そのものが、亡くなった故人に対するあなたの気持ちを表現することに他なりません。

お墓参りのような特別な行事とは違い、ご自宅に安置する位牌は、私たちの日常に寄り添うものです。

それは、忙しい毎日の中で忘れがちになる故人への感謝や敬いの気持ちを、いつでも思い出させてくれる『心の鏡』のような存在です。

位牌に向き合うことで、私たちは自分自身の心の中にある故人への想いと向き合い、感謝を伝えることができるのです。

▼「心の拠り所」とするための儀式

新しく作った位牌は、開眼供養(かいげんくよう)という儀式を経て、初めてその役割を持ちます。

この儀式は、位牌に何か霊的な魂を「入れる」ものではありません。

お寺様のお導きのもと、「本日より、この位牌を、故人への感謝と敬いの心を託す『心の拠り所』として、大切にお祀りします」と宣言するための、生きている私たちのための、大切な出発の儀式なのです。

「両方は難しい」場合の、現代の考え方

様々な事情で、両方を持つのが難しい場合もあるでしょう。その場合は、それぞれの役割を理解した上で、ご自身に合った形を選べば大丈夫です。

- お墓はあるが、仏壇・位牌がない場合

→ 日々の暮らしの中で手を合わせる「心の鏡」がありません。お仏壇がなくても、写真などを飾り、小さなお花とお線香を供えるなど、ご自身で祈りの空間を作るのも一つの素敵な形です。 - 位牌はあるが、お墓がない場合(納骨堂など)

→ 日々の感謝を映す鏡は確保されています。納骨堂などが、親族が集まる「公の家」の役割を果たしてくれます。これは現代では非常に増えている形です。

【まとめ】あなたと故人との、最適な「繋がり方」を見つけましょう

お墓と位牌は、義務やルールではありません。

残された私たちが、ご先祖様への感謝を忘れず、心豊かに生きていくための、二つの素晴らしい「装置」です。

家の外で、家族みんなとの繋がりを確認する「お墓」。

家の中で、日々自分自身の心と向き合う「位牌」。

両方あるのが理想的ではありますが、最も大切なのは、あなたの暮らしと心に合った形で、故人との繋がりを持ち続けることです。

それが、何よりの供養になります。

コメント