【はじめに】その選択で、本当に後悔しませんか?

「美しい自然に還りたい」

「子供に迷惑をかけたくない」

そんな想いから、樹木葬や散骨は、今や供養の当たり前の選択肢の一つとして、多くのメディアで美しく紹介されています。

しかし、16年以上、ご遺族の「その後」に寄り添ってきた専門家として、私はその選択に、一度立ち止まって考えていただきたい「未来のリスク」と「本質的な意味」があることを、お伝えしなければなりません。

これは、「墓じまい」や「仏壇じまい」といった、ご実家の今後を考える上で、誰もが直面する、非常に大切な選択のお話です。

[⇒【お墓と仏壇の今後】墓じまい・仏壇じまいの進め方と、新しい供養の形]

スギ

スギこんにちは。「仏具の教科書」のスギです。

この記事は、流行を否定するものではありません。あなたの家族が、10年、50年、100年先まで、後悔しないための、プロとしての私の「本音」です。

1. 「お墓」「納骨堂」「散骨」「樹木葬」それぞれの歴史と現在地

それぞれの供養の形について本音で語る前に、まずこれらの選択肢が、どのような歴史的背景を持つのか、客観的な事実を確認しておきましょう。

① お墓 – 江戸時代から続く、家族の物語

現在私たちがイメージする「〇〇家の墓」という、家族単位のお墓が一般に普及したのは、江戸時代の「寺請制度(てらうけせいど)」がきっかけです。全ての民がどこかのお寺の檀家になることが義務付けられ、「家の墓を、菩提寺に建てる」という文化が確立しました。つまり、数百年の歴史を持つ、最も伝統的な供養の形と言えます。

② 納骨堂 – 都市化が生んだ、合理的な進化

納骨堂の「考え方」自体は、お墓を建てられない方のご遺骨をお寺様が預かる施設として、古くから存在しました。しかし、現在のような独立した建物としての「納骨堂」が普及し始めたのは、都市部への人口集中が加速した、20世紀後半以降です。伝統的な考え方を、現代の暮らしに合わせて進化させた、合理的な選択肢と言えるでしょう。

③ 散骨 – 1990年代に生まれた「新しい文化」

現代日本で行われている散骨は、1990年代頃から広まり始めた、非常に歴史の浅いムーブメントです。その大きな特徴は、ご遺骨を自然に還すため、特定の運営元(管理者)が存在しない点にあります。

④ 樹木葬 – 1999年に始まった「管理者がいる自然葬」

日本で最初の樹木葬は、1999年に岩手県のお寺で始まったとされています。散骨と同じく「自然に還る」という価値観を共有していますが、決定的に違うのは、お寺や霊園といった特定の運営元(管理者)が存在する点です。4つの中では最も歴史が浅い選択肢と言えます。

2.【業界の裏側】データの「罠」と、樹木葬・散骨が急増する本当の理由

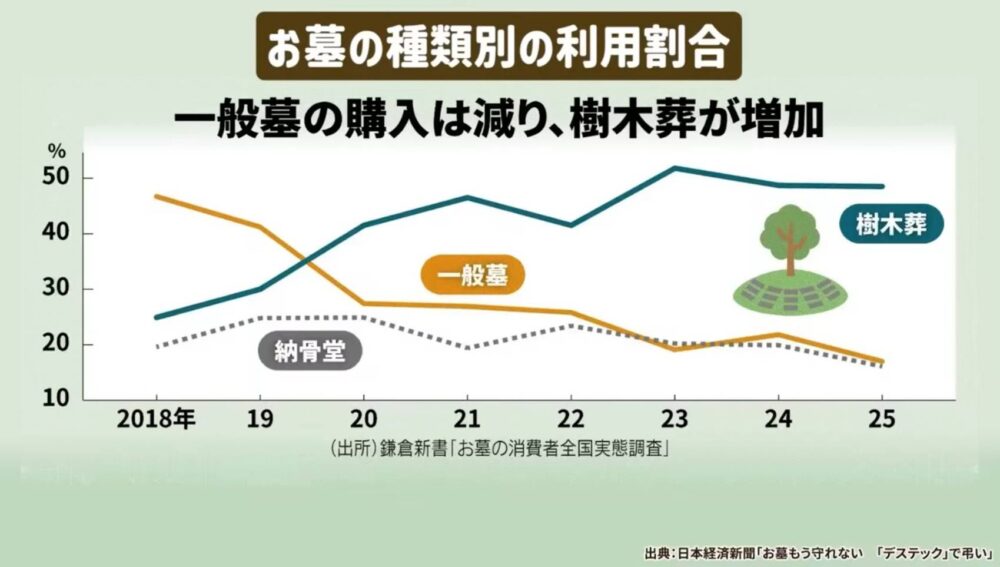

大手メディアでは、「樹木葬が急増し、お墓の時代は終わった」という論調の記事をよく見かけます。実際に、日本経済新聞が報じたこちらのデータをご覧ください。

このグラフだけを見ると、確かに樹木葬の割合(緑の線)が、一般墓(オレンジの線)を逆転し、圧倒的な人気になっているように見えます。

しかし、私たち現場の専門家から見ると、このデータには大きな「罠」が潜んでいます。

樹木葬の人気が全国的に急増したのは、ここ数年のことです。だからこそ、母数がほぼ無い状態から始まっているので、少し件数が増えるだけで、割合(%)の上昇率は爆発的に見えてしまうのです。これは、データの見せ方による一種の錯覚と言っても過言ではありません。

私の現場での体感、そしておそらく実際の供養されている総数で言えば、今でも「お墓」、そして「納骨堂」が、他を大きく引き離しています。

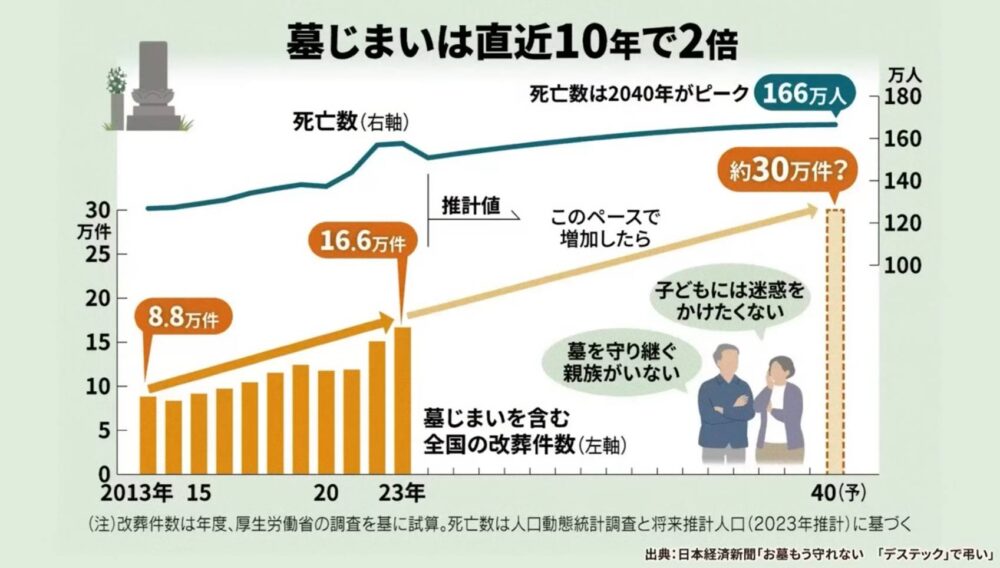

では、なぜ新しい選択肢がこれほど注目されるのか。その背景にあるのが、こちらの「墓じまい」のデータです。

このグラフが示す通り、お墓を守り続けることが難しくなった方々が急増しています。そして、その方々の切実な悩みの受け皿として、また、新しいビジネスチャンスとして、「樹木葬」や「散骨」が注目されているのです。

そして、その中には、「故人を想う気持ち」よりも、利益を優先する事業者が紛れ込んでいる可能性があることを、私たちは知っておく必要があります。

3. 私が「樹木葬」に慎重な理由

「自然に還れる」「費用が安い」という魅力から人気の樹木葬ですが、そのビジネスモデルには、「永続性」という大きなリスクが潜んでいる場合があります。

【プロの視点】

私の経験上、「低予算」と「質の高い長期的な管理」を両立させるのは、極めて難しいのが現実です。

美しい自然環境を、何十年にもわたって維持管理し続けるには、相応の費用と、運営者の揺るぎない理念が必要です。契約時には美しかった場所が、運営元の経営状況の変化などで、10年後、20年後、管理の行き届かない場所になってしまう可能性はないでしょうか。

その運営元が、本当に未来永劫、信頼と信用をおける相手なのか。そこを慎重に見極める必要があります。

4. 私が「散骨」を安易におすすめしない理由

ご遺骨を自然に還す散骨。これも一つの供養の形ですが、私は「残されたご家族」、特にまだ見ぬ未来の世代の視点から、この選択に警鐘を鳴らしたいと思います。

【本質】祈りを向ける「場所」を、未来の世代から奪っていませんか?

私の理念の根底には、「仏事は、生きている人のため」という考えがあります。

全てのご遺骨を散骨してしまうことは、ご先祖様との「物理的な繋がり」を示す唯一の証を、完全に手放してしまう、一度きりの、そして後戻りのできない行為です。

数十年後、あなたの顔を知らないお孫さんや、その先の子孫が、「ご先祖様に手を合わせたい」と心から思った時、その祈りを向けるべき具体的な「場所」が、どこにも存在しなくなってしまいます。

私たちは、未来の世代から、その「祈りの場所」を奪う権利があるのでしょうか。

その未来を想像した時、残された家族の「気持ち」を考え、私は散骨という選択を、安易におすすめすることはできないのです。

【実話】私が「散骨業者」選びに、最大限の注意を払ってほしいと願う理由

こうした利益優先の考え方は、決して机上の空論ではありません。

先日、私の働く店に、ある海洋葬業者が相談に来られました。その方は、仏事の知識は全くありませんでした。

その方は、悪びれもなくこう尋ねました。「お経って、どうやって読むんですか?」「死んだ人にお経をあげれば、お客さんも安心しますよね?」

私は、愕然としました。お経は、亡くなった方をご縁として、生きている私たちが仏様の教えに触れるためのものです。その本質を全く理解せず、ただの「安心させるためのパフォーマンス」としか見ていなかったのです。

墓じまいのような新しい需要が生まれる場所には、必ずこうした利益優先の業者が現れます。あなたの深い悲しみや、故人への感謝の気持ちが、ビジネスの道具にされてしまわないように、どうかご注意ください。

5. それでは、なぜ私たちは「納骨」を大切にしてきたのか

では、なぜ古くから人々は、お墓や納骨堂にご遺骨を「納める(納骨)」という形を続けてきたのでしょうか。

それは、「納骨」が、残された私たちのための、非常に重要な意味を持つ行為だからです。

お墓や納骨堂は、単なる骨の保管場所ではありません。

それは、私たちが故人を偲び、感謝の気持ちを伝えるための、具体的な祈りの「結節点(けっせつてん)」なのです。

- 過去(ご先祖様)、現在(私たち)、未来(子孫)が繋がる場所

- 私たちの感謝の気持ちを受け止め、かたちにする場所

- 命の繋がりを、次の世代へと伝えていくための「目印」

「納骨」とは、そうした生きている私たちにとっての拠り所を、物理的な形で作り、守っていくという、非常に大切な営みなのです。

【まとめ】未来の家族のために、あなたが今すべき選択

ここまで、それぞれの供養の形について、その歴史や背景、そして未来のリスクについてお話ししてきました。

最後に、これまでのお話を簡単な比較表にまとめ、専門家としての私の最終的な結論をお伝えします。

| 供養の形 | 初期費用の目安 | 年間管理料の目安 | 未来への繋がり | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| お墓 | 100万円~ | 約5千円~2万円 | ◎(最も安定的) | 伝統的だが費用・手間がかかる |

| 納骨堂 | 30万円~ | 約1万円~3万円 | 〇(安定的) | アクセス・管理が楽で安定的 |

| 樹木葬 | 30万円~ | 不要な場合が多い | △(運営元次第) | 自然志向だが、管理の永続性に不安 |

| 散骨 | 20万円~ | 不要 | ×(物理的な繋がりが消える) | 最も自由だが、祈りの場がなくなる |

※上記の金額は、あくまで一般的な目安であり、地域や形式によって大きく変動します。

もし、あなたが真に故人を敬い、未来の世代との繋がりを大切にしたいと願うのであれば、私は専門家として、祈りの「場所」が明確に定まる「納骨堂」や、代々受け継がれてきた「お墓」を、改めて強く推奨します。

その「納骨堂」が、なぜ合理的で素晴らしいのか、その具体的な種類や費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。

[⇒墓じまい後の【納骨堂】という選択肢|費用・種類・メリットデメリットを専門家が解説]

もちろん、代々受け継がれてきた「お墓」を、これからも大切に守っていくことも、尊い選択です。その「お墓」を、今後どう維持・管理していくかについては、こちらの完全ガイドをご覧ください。

[⇒【墓じまいの完全ガイド】費用・手続き・流れ・注意点を専門家が徹底解説]

この記事が、故人への感謝の気持ちを、未来永劫、大切に繋いでいくための、最善の形を見つける一助となれば幸いです。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] [⇒【専門家が本音で語る】樹木葬・散骨のリスクと「納骨」の本当の価値… […]

[…] 【!】樹木葬や散骨を検討する、その前に「納骨堂」や「手元供養」の他に、樹木葬や散骨を検討される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、それらの選択肢には、専門家としてぜひ知っておいていただきたい、未来への視点があります。[⇒【専門家が本音で語る】樹木葬・散骨のリスクと「納骨」の本当の価… […]