【はじめに】その作法、自信を持ってできていますか?

毎日、何気なく手を合わせているけれど、「このやり方で、本当に合っているのかな…」

お盆やお彼岸で親戚の家に行った時、「作法が違ったらどうしよう…」

お仏壇へのお参りについて、ふと不安になったことはありませんか?

ご安心ください。

お参りの作法や一連の動作は、あなたを縛るための堅苦しいルールではありません。

それは、忙しい日常の中で、私たちの心を穏やかに整え、ご先祖様への感謝の気持ちを、より深く表現するための、先人たちが遺してくれた美しい「かたち」なのです。

スギ

スギこんにちは。「仏具の教科書」のスギです。

この記事では、誰でも自信を持ってお参りができるよう、基本の作法とそのひとつひとつの「意味」を、プロの視点から分かりやすく解説します。

お参りの前に:最も大切な心構え

作法の前に、一つだけ最も大切なことをお伝えします。

それは、お仏壇に手を合わせるのは、亡くなった方をご縁として、「今ここにいる自分」を見つめ直し、ご先祖様や仏様へ感謝を伝えるためだということです。

この「感謝の心」こそが、お参りの本質です。作法は、その大切な心を表現するための、素晴らしい手助けとなってくれます。

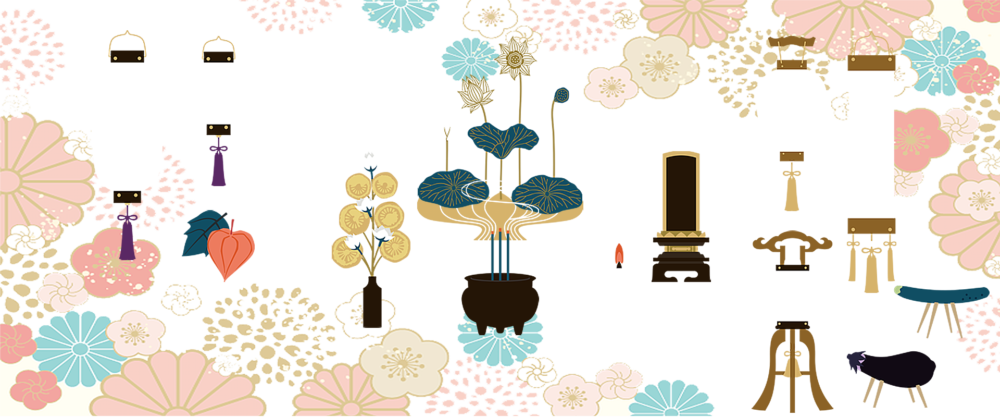

【写真で解説】お参りの基本的な手順と、その意味

それでは、具体的な手順を一つずつ見ていきましょう。

STEP1:お仏壇の前に座り、姿勢を正す

まず、お仏壇の正面に座り、軽く一礼します。

【プロの視点】お仏壇の前にある座布団は、お寺様がお経をあげる際に使われるものです。私たちは座布団を脇にずらし、畳や床の上に正座で座るのが丁寧な作法です。

- 意味: 姿勢を正すことで、日常の喧騒から離れ、心を落ち着かせて祈りの準備をします。姿勢を正したら、お仏壇上部の中央に安置されている「ご本尊様」に静かに視線を向けましょう。

STEP2:ロウソクに火を灯す(灯明)

次に、ロウソクに火を灯します。

- 意味: ロウソクの光は、煩悩の闇を照らす「仏様の智慧(ちえ)の光」を象徴しています。私たちが考え、話し、行動できるのは、ご先祖様からもらった知恵のおかげです、という感謝の現れでもあります。

STEP3:お線香を焚く

ロウソクの火から火種をいただくのが丁寧な作法です(※お線香に直接ライター等で火を付けません)。香炉に立てます。浄土真宗本願寺派(お西)と真宗大谷派(お東)は、お線香を香炉に入る長さに折って寝かせます。

- 意味: お線香の香りは、私たちの心身を清め、その香りが隅々まで行き渡るように、仏様の慈悲も全ての人に平等に行き渡ることを象徴しています。

STEP4:お鈴(おりん)を鳴らす

合掌する前に、お鈴をりん棒で軽く打ちます。お鈴の内側を斜め45度くらいで叩くか、外側の真ん中あたりを叩くと、澄んだ音がよく響きます。

- 意味: お鈴の澄んだ音色は、私たちの邪念を払い、心を清らかにすると共に、祈りの始まりを知らせる合図の役割があります。

- 【プロの視点】 本来お鈴は、お経を読む際の合図です。そのため、お経を読まない日常のお参りで、必ず鳴らさなければならない、という決まりはありません。

STEP5:合掌し、お念仏やお題目を唱える

胸の前で静かに手を合わせ(合掌)、目を閉じて頭を下げます。ご自身の宗派のお念仏やお題目を、心の中で(または声に出して)唱えます。

- 意味: 右手が仏様の世界、左手が私たち衆生の世界を表し、それを合わせることで仏様と一体になるという意味があります。

STEP6:一礼して下がる

最後に、ロウソクの火を静かに消し(火消しがあればそちらを使いましょう)、深く一礼して下がります。

【プロの視点】完璧な作法より「意味の理解」が大切なワケ

ここまで基本的な作法を解説してきましたが、私が一番お伝えしたいのは、完璧な作法を覚えることよりも、その「意味」を理解することです。意味が分かると、作法は自然と身に付きます。

例えば、なぜ生花は私たちに向けて飾るのか?仏様のためならば、お仏壇に綺麗な方を向けるはずです。しかしそうしないのは、生花が美しく咲き、やがて枯れる姿を通して、私たちに「命の大切さ」を教えているからです。

ご飯をお供えするのも、「ご先祖様から命と知恵をいただいたおかげで、今日もご飯が食べられます」という感謝の表現なのです。

無理に暗記しようとせず、ひとつひとつの意味を知れば、自然と心と身体が動くようになります。

だからこそ、仏具という素晴らしいお道具を使って、故人を敬う気持ちをぜひ、かたちに表してください。

【まとめ】

お参りの作法は、ひとつひとつに、私たちの心を豊かにするための深い意味が込められています。

その意味を理解することで、毎日のお参りは「義務」から、「自分自身と向き合い、感謝の気持ちを再確認する、穏やかな時間」へと変わっていくはずです。

この記事が、あなたの毎日のお参りを、より心豊かなものにする一助となれば幸いです。

コメント